IR情報

本ページに掲載の情報は、2022年9月現在の内容です。

【第24回】合成生物学がひらく未来

~バイオの技術がSDGsの達成に貢献する!~

地球は今、さまざまな社会・環境問題に悲鳴を上げています。そうしたなか国連は、2030年までの達成を目指す17の目標『SDGs(持続可能な開発目標)』を定めました。近年、世界中の国や企業がSDGsへの取り組みを積極化しています。実は、バイオの技術もSDGs達成に貢献する一つ。そしてそのバイオ技術のうち「合成生物学」という新しい研究領域が今、私たちの生活の質の根幹に関わるさまざまな分野に驚くべき変化をもたらすものとして注目されています。今回は、この合成生物学の世界をのぞいてみます。

-

合成生物学って、なに? 生物を合成してつくるの? どういうこと?

-

生物を合成してつくるのではなくて、生物にもともと備わっていなかった機能を人工的に組み込ませるなどして、有用な物質をつくり出す生物をつくるということだよ。ちょっとカッコよくいうと、人類をはじめとした生命体や地球環境にとって有益な「生命システム」を生み出そうっていうことかな。生物学に工学を取り入れた研究なんだ。

-

へえ、すごいのね。どうしてそんなことができるの?

-

生命科学研究で生命のしくみがどんどん解明されてきたことやIT技術の進歩のおかげだよ。

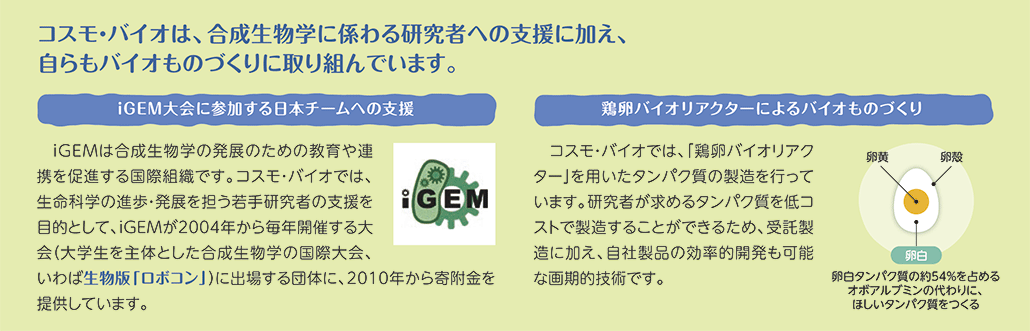

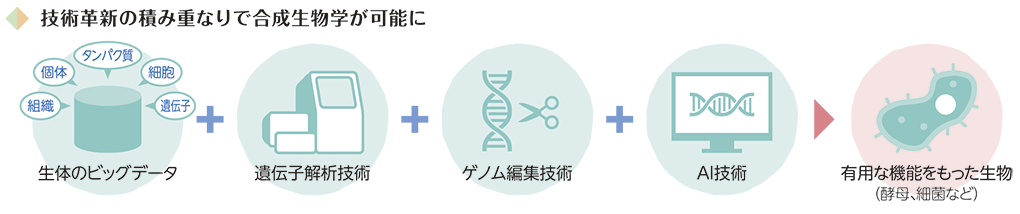

生命科学研究では、生物を個体から組織、細胞、タンパク質、遺伝子へと細分化し、その機能を理解しようという解析がおこなわれてきた。そこに次世代シーケンサーという解析装置の登場でゲノムの網羅的な解析が可能になったり、新しいゲノム編集技術が登場したことで狙った遺伝子をピンポイントで改変できるようになった。さらにIT技術の進歩で膨大な生体情報が蓄積できるし、蓄積データをもとにAIによる解析・設計技術も進んでいる。こういった、解明された機能や膨大なデータを組み合わせて、有用な機能をもった生物をつくり出すんだ。この取り組みを「バイオものづくり」と呼んでいるよ。

-

バイオものづくりって、基礎研究成果がいよいよ実用化されるってことでもあるのね。

もう実用化されているものってあるの? -

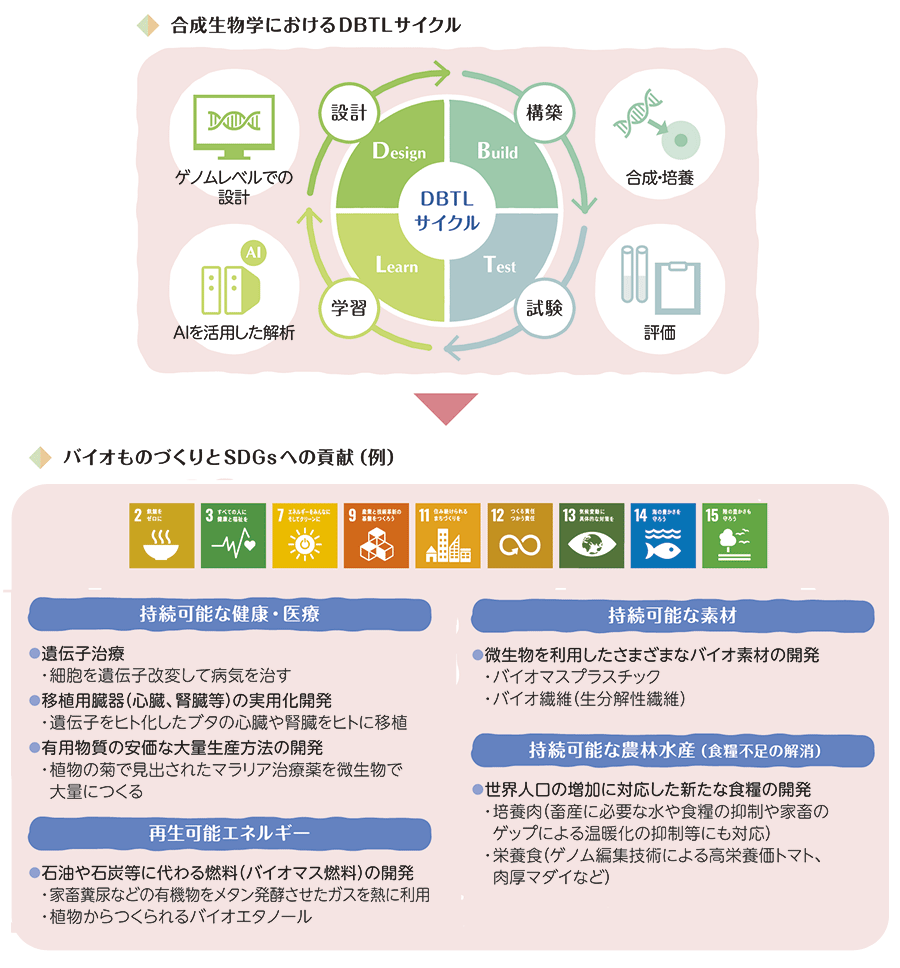

あるよ。たとえば、石油に代わる物質があるといいと思わないかい。石油は産業発展に大きな役割を果たしているけど、同時に地球温暖化や環境破壊の原因にもなる。そして、いずれは枯渇してしまうかもしれない。そんな石油に代わって今、再生可能な有機性資源を材料とする環境にやさしい製品としてバイオエタノールが、また石油製品に代わってバイオマスプラスチックやバイオ繊維といった代替品が、バイオものづくりの力で生み出されてきている。

ほかにも、合成生物学が可能性の大きな扉を広げているバイオものづくりは、科学産業や環境・エネルギー産業に限らず、農林水産業や健康・医療産業など、幅広い産業界で推し進められている。

-

人工的に操作された生物って、なんだか怖いイメージがあるけど・・・

-

そうだね。だからこそ、その管理のしかたやつくるうえでの規制、倫理面など、いろいろな方面での整備が必要なんだ。

生物の安全を守る「バイオセーフティ」と、危険な生物をつくらせない「バイオセキュリティ」の両方ができてこそ、役に立つ技術といえるよね。

バイオものづくりって、SDGsに直結している感じね。

そうだね。今までは実現が難しいと思われていたようなこと、

世の中の多くの課題が、バイオの技術で解決されようとしている。

バイオものづくりで活用されることが多い生物は、酵母や細菌といった微生物なんだ。理由は、遺伝子の出し入れや増殖がしやすいからだね。微生物を含めてすべての生物は代謝(体内でおこなう物質の合成や分解などの化学反応)している。この代謝によってほしい物質がつくり出される。生物の遺伝子をわずかに変えたり新たな遺伝子を組み込んだりすることで、有用な機能をもった生物をつくって、その生物を大量に増やすと、ほしい物質がたくさん手に入るってわけ。

そう簡単にいうけど、じゃあどんな機能を遺伝子のどこの部分にいれて・・・という組み合わせはすごくたくさんあって、どの組み合わせがもっとも効率よく物質をつくり出せるか、それを全部人の手で調べるのは至難の業。それを最新の計算科学で行うのが、この図のDBTLサイクルだよ。どんな機能を入れたらどんな変化が起こるか、これを調べてAIに学習させて、新たな仮説を設定して、またどんな機能をいれるか設計して・・・をくり返しおこなった結果、有用な機能をもった生物がつくり出されるんだ。

合成生物学は、私たちの生活の質を根本的に向上させてくれるような革新的な研究領域として大きな期待が寄せられています。日本にも、国が用意する人材育成プログラムがあったり、国際的にも、若手研究者を育成する活動が広がっています。