IR情報

本ページに掲載の情報は、2014年9月現在の内容です。

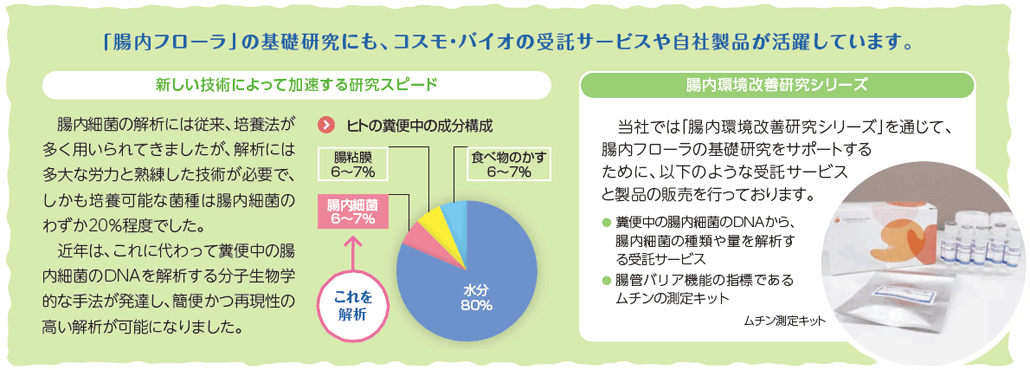

【第8回】腸内フローラの機能の解明 ~腸内細菌と健康の関係~

長寿社会のいま、病気を未然に防ぎ健康であり続けることに関心が集まっています。こうした社会の流れのなか、基礎研究においても健康の増進や病気の予防に関連した研究が盛んに行われています。そのひとつが、さまざまな病気に大きく関与している「腸内フローラ」の研究です。古くから言われてきた『医食同源』に対する科学的な実証、研究が、新たな可能性を広げつつあります。

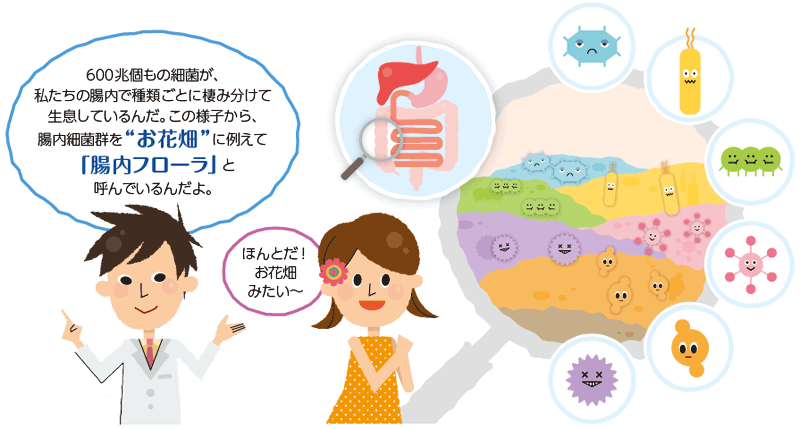

私たちの腸内には、600兆個・1,000種類以上の細菌が生きているってホント?

私たちヒトの1人分の細胞数はおよそ60兆個ですが、その約10倍にあたる数の細菌が私たちの腸内に生息しています。これらの腸内細菌は、微生物発酵によって食事に含まれる栄養分や腸の分泌物を分解し、増殖することで、同時にさまざまな代謝物を産生しています。

ピンチアウトで全体をご覧いただけます。

「ビフィズス菌」などの腸内細菌は、ビタミンB群などヒトの健康に有益な物質を産生したり、からだの免疫機能の向上や有害な細菌の増殖抑制などに役立っているよ。

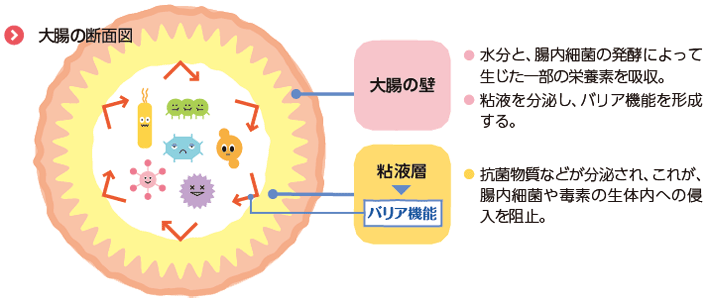

私たちのからだと腸内細菌は、どのように共生しているの?

大腸は、食事とともに摂取された外来微生物や腸内細菌にさらされ、常に感染や炎症の危険と隣り合わせになっています。しかし、腸管内部には、細菌や毒素が、からだに侵入するのを未然に防ぐ腸管バリア機能が働いています。

このバリア機能が破られると、腸の免疫系が異常をきたし炎症性腸疾患や食物アレルギーなど多種多様な疾患の発症や進展につながることになります。

ピンチアウトで全体をご覧いただけます。

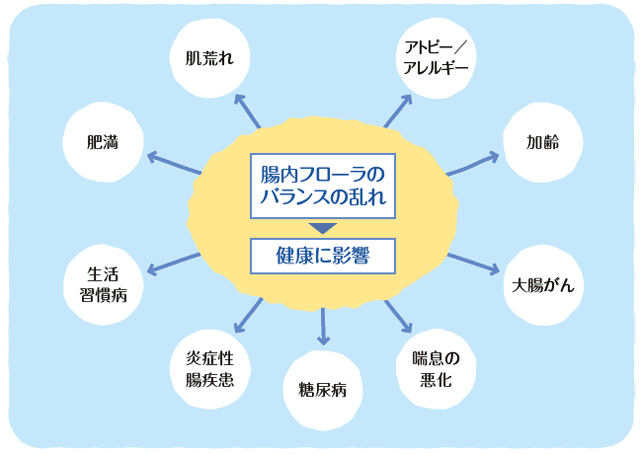

「腸内フローラ」のバランスが乱れると、どうなるの?

腸内フローラは、生活習慣、特に食事に大きく左右されます。腸内フローラのバランスの乱れは、生活習慣病や、加齢、肥満、肌荒れ、アトピー、アレルギー、発がんなどに大きく関与していると言われています。そのなかでも危険な病気が大腸がん。食生活の欧米化に伴って増加傾向にあります。

最新の研究によって、腸の重要な働きが明らかとなってきました。たとえば、抗生物質の服用によって腸内フローラのバランスに乱れが生じ、腸内で真菌(カビ)が増殖し、喘息の悪化につながるメカニズムが解明されました。また、日本人の糖尿病患者の95%を占める2型糖尿病患者には、腸内フローラのバランスに乱れが見られ、腸内細菌が血液中に移行しやすい状態にあることがわかりました。今後の研究によって、糖尿病に伴う腸内の炎症を抑えることが可能となることが期待されています。

「腸内フローラ」のバランスの乱れが、さまざまな病気を引き起こしている。「腸内フローラ」を研究することで健康を維持し、たくさんの病気を予防・治療する方法を発見できるってことなんだよ。