サステナビリティ

世界の化学・生物実験 - DNA Sequence: 生物の進化 -

2015年度 第12回 公開講座応援団

和歌山工業高等専門学校 物質工学科 公開講座レポート

平成27年7月30日(木)に和歌山県立自然博物館と和歌山工業高等専門学校の共同開催で公開講座「世界の化学・生物実験 - DNA Sequence: 生物の進化 -」が開催されました。11名の小中学生が参加し、野外調査で採れた動物サンプルからDNAを抽出し、そのDNA情報を用いて生物の同定や進化についての分析を体験しました。その様子をレポートにまとめました。

講座内容

海や山などの自然豊かな和歌山県には数多くの固有種が生育しています。このような恵まれた自然環境を理解するためには目で見て体験することが、生体の不思議を理解するための一番の近道です。

今回は、子供たちと野外調査を行い、そこで採れた動物サンプルからDNAを抽出し、そのDNA情報を用いて生物の同定や進化についての分析を体験しました。

フィールドワーク

サンプリングの様子

カニの分類を専門とし、他にナマコ・ウニ・貝類・魚類の分類に精通している学芸員の先生に協力を得て、フィールドワークを行いました。子どもたちは生物を採取しては種を教えてもらい、その個体の特徴や仲間まで詳しく説明してもらっていました。

「アラレタマビキ」という小さい巻貝は水を嫌う貝で、数千万年後には完全に陸地に上がってしまうかもしれないね。など、実際に乾燥した岩場に張り付いている状態を見ながらの説明は、この後のDNAから考える進化の話にもつながります。

ベンチワーク

採取した生物サンプルを研究室に持ち込み、図鑑などを見ながら形態の観察を行い、動物を同定しました。その結果、42種の生物が採取されたことがわかりました。生物をスケッチして特徴をつかみ、形態学的な分類をみんなで考えました。

また、魚の切り身からDNAを簡易抽出し、マイクロピペットやエタノール等の試薬を使用する実験も行いました。

系統樹にはBLASTからダウンロードしたシーケンスデータを使用し、先ほど形態学的に考えた系統樹と比較しました。

サンプリングした種

分類の様子

使用商品

公開講座でご使用いただいた商品をご紹介します。

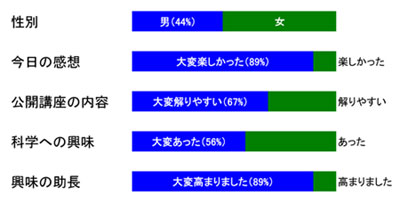

参加者アンケート

主催者報告

公開講座を実施する上で、他機関とのコラボは初めての試みでしたが、お互いの得意分野を上手くリンクさせることで、より厚みのある講座を実施することができました。屋外での海洋生物の観察は、講座当日の天気や潮位に関して慎重に確認する必要があります。11名の参加者が採取した42種の数の多さには、学芸員も驚いており、中には絶滅に近いカニを捕まえていた子供もいました。最後は採取した生物を元の海に戻し、環境保全の重要性を説いて修了としました。参加者全員が最後まで興味を持って取り組んでおり、今後も継続して参加したいという声もありました。

[講師紹介]

和歌山工業高等専門学校物質工学科

准教授 楠部 真崇 先生

講師 SETIAMARGA, Davin 先生

学芸員 小阪 晃 先生