サステナビリティ

トマトとトウガラシの秘密を探ろう

2015年度 第12回 公開講座応援団

岡山大学 公開講座レポート

平成27年8月20・21日の2日間、岡山大学農学部において、岡山県下および近隣の中高生を対象とした岡山大学公開講座「トマトとトウガラシの秘密を探ろう!」が開催されました。身近な野菜であるトマトとトウガラシを通して野菜や農学に対する関心と理解を深めてもらうことを目的としており、7名の中高生が2日間の講座に参加しました。その様子をレポートにまとめました。

講座内容

1日目

講義「トウガラシの秘密を探ろう! ~トウガラシとその辛味成分について~」

世界に存在する様々なトウガラシを紹介し、その来歴・利用について解説しました。さらに辛味成分カプサイシンの健康機能性や辛味のメカニズムについても講義を行いました。

実習「トウガラシの辛味の早期判定技術」

トウガラシは、辛い果実は香辛料として、辛くない果実はピーマン・パプリカとして利用されます。新しいトウガラシ品種を作る上で、辛い or 辛くないの判定は重要ですが、果実ができるまで植物を育てないといけません。本実習では、PCR技術を用いて、果実が出来る前の幼苗時にでも「辛い・辛くない」を正確に判定できるDNAマーカー技術を体験してもらいました。参加した中高生達は大学生らにサポートをされながら、「辛い・辛くない」の判定に成功しました。

2日目

講義「トマトの秘密を探ろう!」

トマトの来歴から世界におけるその利用法および栽培法まで、トマトに関する幅広い知識について講義を行いました。またトマトの施設栽培ハウスの見学を行い、どのように普段食べているトマトが栽培されているのか、どのような栽培上の工夫があるのかについて実際の植物体と共に講義しました。

実習「トマトの旨味成分グルタミン酸の測定」

ダシ文化のない西洋では、トマトは旨味成分であるグルタミン酸を含むことから様々な料理に使われ、それにより多様な西洋料理ができたと言われています。本実習では、異なるトマト品種におけるグルタミン酸濃度を測定して、トマトの旨味性の比較を行いました。

使用商品

公開講座でご使用いただいた商品をご紹介します。

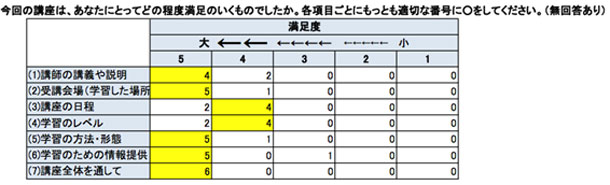

参加者アンケート

主催者報告

今回の講座では、身近な夏野菜であるトマトとトウガラシをとりあげ、その来歴、多様な利用法や品種について解説しました。講義では、教室内だけでなく、畑や栽培温室に行き、植物体・栽培風景を見せる・果実を食べることで、参加者が野菜や農学の面白さを実感できる機会になったのではないかと思います。実験実習では、参加者らは初めて手にする実験器具に戸惑いながらも、分析実験を通じて、分かる喜びや科学への関心を高めることができたのではないかと思います。