サステナビリティ

遺伝子と仲良くなろう

2018年度 第15回 公開講座応援団

熊本大学 生命資源研究・支援センター 公開講座レポート

2019年2月23日~24日の2日間、熊本大学 生命資源研究・支援センターにて、中学生、高校生、大学生および社会人を対象とした公開講座「遺伝子と仲良くなろう」が開催されました。2007年より始まった本講座は毎年好評を受けており、今年も15名の受講生が集まりました。この2日間どんなことを学んだのでしょうか?その様子をご紹介します。

講座内容

プログラム 1日目

講義「遺伝子と仲良くなろう!」

DNAに関する基礎的な知識について学んだ後、遺伝子の情報からタンパク質が作られる仕組みを、練習問題を解きながら学びました。

講義「遺伝子組換え生物ってな~に?」

B型肝炎ウイルスに対するワクチン開発の話を例に、遺伝子組換え技術を判り易く説明していただき、学びました。併せて遺伝子組換え生物に関する法律についても学びました。

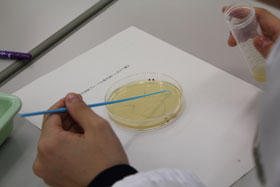

実習「遺伝子組換えで光る大腸菌を作ろう!」

光る大腸菌を作る過程を通して遺伝子組換え技術を体験し、その意義について考えました。また、一晩培養した後の出来栄えを想像しながら、光る大腸菌の培養液を使って寒天培地に絵を描きました。 最後に、P2レベルの遺伝子組換え実験室や、シーケンサー、超解像顕微鏡、ジーンチップシステムなど、遺伝子実験施設の設備機器を見学しました。

プログラム 2日目

実習「光る大腸菌を観察しよう!」

一晩培養した大腸菌のプレートを観察しました。大腸菌が増えているのか、増えるとどうなるのか、ブラックライトを当てるとどう見えるか、様々な条件について検討しました。

実習「DNAを見てみよう!」

「エタノール沈殿」という実験で、DNA を肉眼で観察しました。またマイクロピペットという道具を使い、マイクロリットル(µL)単位の世界を体験しました。そして、DNA を大きさで分けることが出来る「電気泳動」という実験を行いました。蛍光色素で可視化した DNA のバンドは、この後の講義で観察しました。

見学「研究室ってどういうところ?」

電気泳動結果を観察した後、ゲノム機能分野が行っている研究内容を紹介してもらいました。薬学部学生の週間スケジュールや1日の過ごし方なども紹介してもらいました。

講義「生命科学の未来について考える」

国立成育医療研究センターゲノム医療研究部長 要 匡先生より、ヒトゲノムプロジェクトの意義、ゲノム解析の技術革新、ES細胞iPS細胞、ゲノム編集技術などの話をとてもわかりやすくご紹介いただきました。

使用商品

公開講座でご使用いただいた一部商品をご紹介します。

参加者の声

- 普段見ることのできないDNAを見れて、わくわくした。大腸菌の形質転換について知ることができた。遺伝子が少しでも違うと、人の性質が変化していくことを知った。

- すこしお話の内容が私には難しかったのでもっと勉強しようと思いました。今回の体験活動で遺伝子に対しての興味関心がわきました。授業で扱ったことのない実験ができておもしろかったです。

- 基礎からわかりやすく説明していただけたので理解しやすかったです。ありがとうございました。

- ふだんできない実験がたくさんできてとても楽しかったです。ありがとうございました。

- 生物は全て共通のコドン表を使用していることにおどろきました。コドン表の暗号解読がとてもおもしろかったです。私も、ゲノム編集=なんとなく悪いイメージをもっていたので、正しい知識を身につけようと思い、興味が湧きました。エタノールと食塩水を入れて、マウスのDNAをみるのが、とっても楽しかったです。また、今回のような体験講座があったら、参加して見たいと思います。