IR情報

本ページに掲載の情報は、2025年9月現在の内容です。

【第29回】環境問題と微生物

~環境問題に対する生命科学的アプローチの可能性~

ライフサイエンス(生命科学)は、複雑かつ精緻な生命現象を解明する科学であり、人類を悩ます病の克服から食糧や環境に関する問題などの解決まで、幅広い領域での貢献が期待されています。今回の特集では、これまで特集の対象となることが多かった「生体」(=生き物あるいはそのからだ)の枠を飛び出して、「生態」(=生き物が生きている環境とその中での生命活動全体のありさま)という、より大きな枠組みの中でライフサイエンスがどのような貢献を果たそうとしているのか、「環境問題と微生物」というテーマのもと、「動的平衡」(どうてきへいこう)という観点から、生命科学研究の最前線の一端をご紹介します。

平衡は「つりあいがとれて安定した状態」って意味よね。すると、「動的平衡」って何?

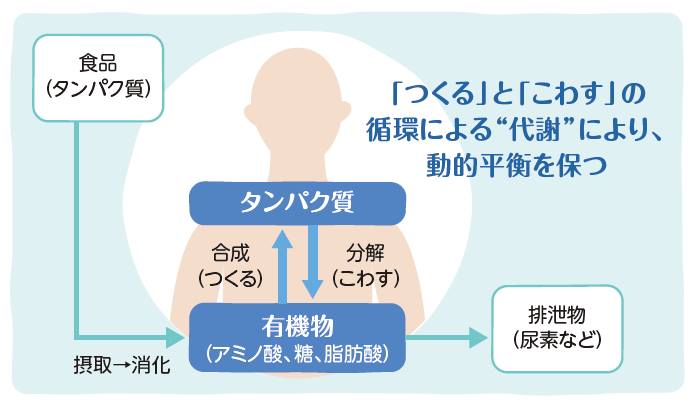

まず、私たちヒトをはじめとした生体で見てみましょう。生体は、体外から物質を摂取して自らのからだの一部とし(=つくる)、古いものを分解(=こわす)して、再びつくる循環に乗せたり不要物を体外へ排出する“代謝”を絶えず繰り返すことで、ある種の“平衡状態”が保たれています。これを動的平衡といいます。生体は、ミクロでは劇的変化が起こっているが、マクロでは一見すると何も変わっていない、たとえば皮膚は約1カ月、骨では約3年で入れ替わる、というような平衡状態を保っているからこそ、短期的には見た目も構造も同じように見えるのです。

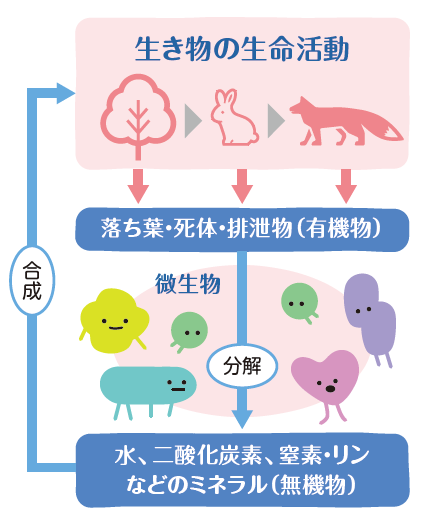

そして、この「動的平衡」は、生態系(地球環境)でも成り立っています。

生体における「動的平衡」の例:タンパク質代謝の場合

じゃあ、生態系での「動的平衡」は、どんなふうに保たれているの?

生態系の中でもつくるとこわすの循環が繰り返されることで「動的平衡」が保たれています。ここでは、大きな役割を担っている小さな生き物の存在が重要なカギを握っています。その存在とは微生物です。生態系には多様な生き物が絶え間なく生まれ(=つくる)、これらが命を終えると文字通り“土に還ります”。すなわち、微生物は、生き物の死骸を分解する(=こわす)ことで生態系における物質循環の一翼を担っているのです。

微生物の種類とはたらき

地球上には多様な微生物が存在

微生物は物質循環の立役者

環境問題を解決するために、微生物が注目されているって聞いたけど、なぜなの?

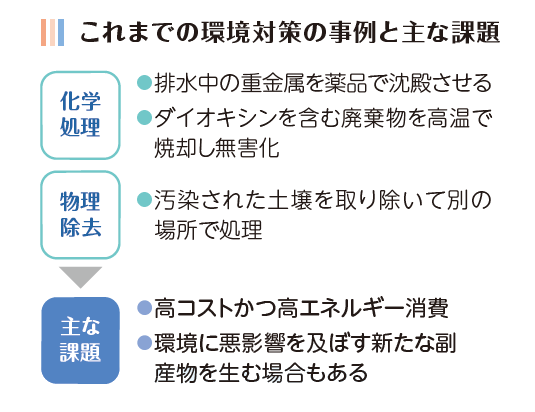

現在、生態系の「動的平衡」を脅かす多様な環境問題が噴出しています。人類の営みが地球環境に及ぼす影響は、生態系の自然な営みに委ねた物質循環だけでは環境破壊を食い止めることができないレベルにまで、肥大化してしまったのです。すなわち、私たちの生活が便利になる一方で、大量のゴミや化学物質が生まれ、環境負荷が課題となっています。そして、これまでの対策は、主に、化学処理や物理除去によるものでした。一定の効果を上げてきたものの、サステナビリティ(持続可能性)の観点から大きな課題を残していました。

そうしたなか、自然本来の浄化機能において主要な役割を担っている微生物の力に、改めて注目が集まっています。

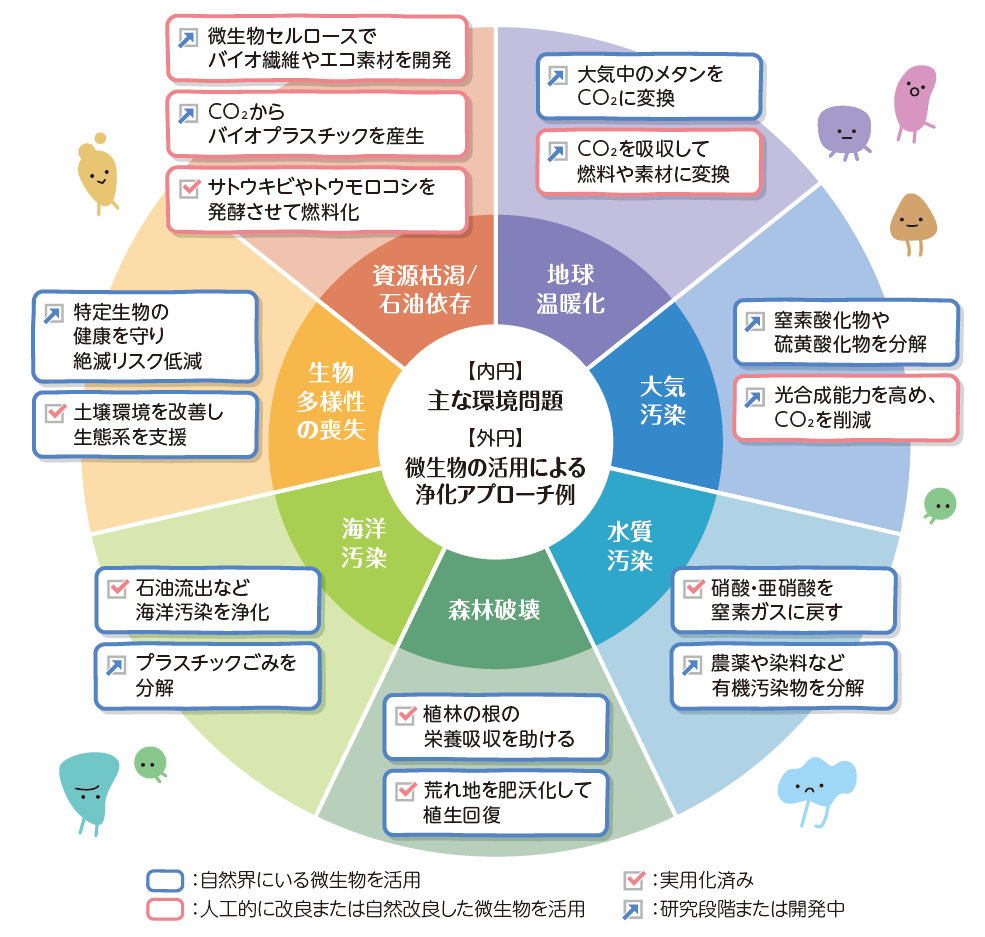

微生物の力を活用した、環境負荷の小さいアプローチってどんなもの?

ライフサイエンスの知見と研究開発活動を通じて、さまざまな環境下でユニークな機能をもつ未知の微生物を見つけたり、そのユニークな機能を強化したりするなど、多様なアプローチが登場しているよ!

多様な環境問題を解決するための微生物研究が今、かつてないスピードで進化を続けているんだ。研究は、まず「解決したい課題」から始まる。「プラスチックを分解する微生物があったら?」「二酸化炭素(CO2)を吸収して燃料に変えられたら?」など。そうした問いをもとに、研究者は世界中の土壌や海、深海、極地、温泉などから有望な微生物を探し出すんだ。さらに近年は、DNA解析やAI技術を使い、何万種という微生物の遺伝情報を比較して、「この微生物は○○を分解できるかもしれない」という可能性を予測できるようになった。発見された微生物の遺伝子を組み換えたり、能力を強化したりして新しい微生物をデザインする。たとえば、CO2を吸収して、燃料やプラスチック原料に変える微生物、汚染物質を分解しながら資源化する微生物など。こうした研究が、いま世界中で進んでいるよ。

自然界にない機能・能力をもった微生物をつくりだすことには常に不安がつきまとい、そこには、生物の安全を守る「バイオセーフティ」や危険な生物をつくらせない「バイオセキュリティ」等の整備が不可欠です。しかし、同時に、「微生物」という小さな存在の大きな役割が注目され期待されていることも確かな事実です。自浄能力を失いつつある地球環境問題の解決は、ライフサイエンスが果たすべき重要な使命の一つになりつつあるといえます。